閉鎖的なコミュニティ内で偏った意見や情報が増幅され、ほかの異なる意見や情報がかき消される「エコーチェンバー現象」。自分の関心に近い領域の情報に囲まれている状況下で起きるこの現象は、SNSの普及で加速度的に広がってきたとされる。SNSは閲覧履歴などから利用者個人の好みの情報を推測し、自動表示していく。SNSの隆盛に比例してその危険性は指摘されてきたが、利用者はどう対応すればいいのか。エコーチェンバーの専門家である東京大学大学院工学系研究科の鳥海不二夫教授(計算社会科学)に尋ねた。

鳥海教授は2021年9月、自らが開発したアプリ「エコーチェンバー可視化システムβ版」を公開した。

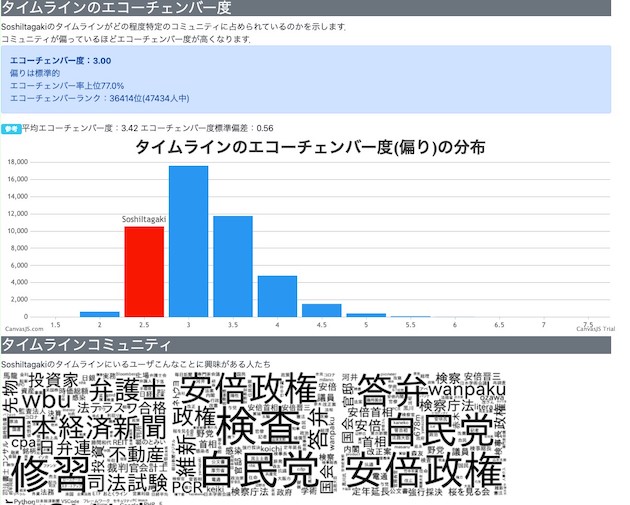

あるアカウントのTwitter(ツイッター)タイムラインに表示される内容がどの程度偏っているかを客観的にチェックできるシステムだ。タイムラインの内容やフォローなどを分析し、ツイッター全体に流れる情報と比較することで、偏りの度合いを「エコーチェンバー度」として表示する。このシステムでは、自分のツイッターアカウントと連携させると、まずは本人のタイムラインがどの程度特定のコミュニティに占められているかを「タイムラインのエコーチェンバー度」として表示する。

さらに、フォロー先のユーザーは「こんなことに関心がある人たち」として、「フォロー関係のエコーチェンバー度」が表示され、フォロー先の関心領域も文字の大小などで表現される。ほかにも、リツイートがどの程度特定のコミュニティーに偏っているかの「リツイートのエコーチェンバー度」などを表示し、アカウント所有者の党派性もデータで示してくれる。

このシステムの公開当初は予想を上回るアクセスがあり、サイトがパンクしたという。

「エコーチェンバー可視化システムβ版」。筆者(板垣)のツイッターアカウントを使って、エコーチェンバー度を出してみた

「自分の考え=世界の考え」という図式に陥りやすい

――システムを作った背景をお聞かせください。

エコーチェンバーという言葉は昔からあります。選挙を想像してみてください。よく、負けた側の人が「なんで負けたのか」という顔をしていますよね。「みんな自分に投票してくれるって言った」のに、蓋を開けると、負けてしまったと。よくある話です。

当人は「自分に投票してくれると言った人が大多数」と思っているんですが、実は自分の見えている範囲は、そんな広くないのです。自分の周りで起きている100%な事実は、世の中全体の0.1%の意見にしかすぎなかったりする。こんなことはつねにあるわけですよね。

そうした現実はSNSによって加速しています。SNSでは、個人の趣味や嗜好に合わせた関係性を構築していくため自分と似た感性の投稿・広告が表示されやすく、「自分の考え=世界の考え」という図式に陥りやすくなっているのです。

これは仕方ないことです。そもそもSNSなんて、みんな楽しいもののために使っているわけですから、自分があまり見たくない情報を遮断する仕組みはその点で理にかなっており、必然です。

だからこそ、SNSの利用に際しては、極端な意見しか増幅されない可能性があること、そして自分と異なる意見が必ずあるという気づきが必要となります。その発見のために「エコーチェンバー度」を開発しました。

誤解されると困るのですが、SNS上の言論が危険な状態だからその警鐘を鳴らすために作ったわけではありません。

一般には、あまり受け入れられていない意見も、世の中には当然存在しています。その意見自体が悪いわけではないですが、そういった意見に関連して自分で何か意見を言い、周りからも「そうだね」という答えが返ってきてしまうと、自分が間違っているということに気づけないんですよね。井の中の蛙、大海を知らず、というところでしょうか。

鳥海 不二夫(とりうみ・ふじお)/2004年東京工業大学大学院理工学研究科機械制御システム工学専攻博士課程修了(博士・工学)。2012年東京大学大学院工学系研究科准教授、2021年より現職。(写真:本人提供)