◆「映像は嘘をつかない。絵は口ほどにものを言う」

RSK山陽放送の記者だった曽根氏は、JNNの中東特派員だった4年間を除き、ずっと「地方」の現場にいた。調査報道セミナーで語ったのは、定年退職の2年後。その時点でも「現場に居続けたい」という思いが強く、会場にはこんなことを記したペーパーを会場で配布した。

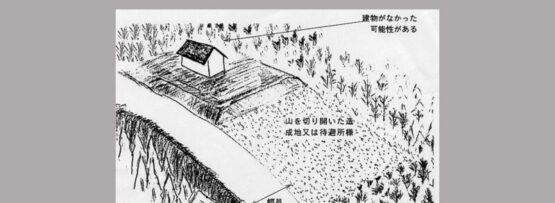

フラストレーション気味だ。それは、現場に立っていないこと、一隅を照らせないこと、体に染み込んだテレビ表現の場にいないこと、「テレビマンじゃないね」ということになる。大震災の東北に何度か入ったが、「あれが一本松か」と後をなぞるだけの空疎感が拭えない。テレビの現場に居続けた。いつも「私は?」というのがあったように思う。中東の4年間以外、地方をベースにしてきた。過疎、高齢化、嫁不足、そこにいる記者として叫びたくなる。「俺たちは前座じゃないぞ」と。理不尽を見る。たとえば「全国最悪の産廃の不法投棄と住民の草の根の闘い」の香川県豊島。こんなことが起きている。「豊かの島」と書く豊島、括弧つきの「豊かな島国・ニッポン」の象徴に見えた。

調べていくと、最初、捨てられたごみの中で設計図を見つけた。「豊島区」の住所が記載されている。曽根氏はそこに「現場に神宿る」を見た。同じ文字でありながら、産廃を出す側と受ける側、中央と地方の歪んだ関係を見たのである。『NEWS23』の最初の豊島特集にして全国に発信すると、大反響を呼んだ。孤立無援だと感じていた島民たちは、大いに勇気づけられたという。以後、原状回復を求める動きは大きなうねりとなり、特集番組は2020年までに15本を数えた。

曽根氏のペーパーはこう続く。

無謬性の厚かましさで住民の側を向こうとしない行政。「人を幸せにしないこの国のかたち」が見える。県の安全宣言が出れば、独自調査で磯の生き物の重金属汚染を報じた。豊島の現場で見つかった「髑髏マークに横文字」のドラム缶を追ってイタリアへもー。廃棄物処理法の骨抜きの真相。マウスを使ったダイオキシン実験なども報じた。

「こんなにも闘った島があるだろうか」と思わせる身を切る闘いを島民は展開していく。「欲しいから(住民は)金が…」と知事。不遜である。テレビ的であることに徹すればおのずと、密着、独自の疑問を探って行くことになる。映像は嘘をつかない。絵は口ほどに物を言いである。調査報道といえるのかもしれない。

曽根氏らのクルーによる豊島関連の取材は総計で600日を超えた。多い年は約60日。1年間の6分の1を豊島ものに費やすという徹底ぶりだ。「NEWS23」用とは別に9本のドキュメンタリー番組も作ったという。

美しい豊島(「豊島観光ナビ」から)

曽根氏が調査報道セミナーで語ったのは、東京電力・福島第一原発の事故から1年の時期だった。席上、曽根氏は原発事故にも触れながら漫然と取材に当たることの無責任さを戒め、こう言っている。現在にも十分に通じる内容だ。

「報道が社会を変える」と思っている。即時性や生レポートが得意技のテレビであるが、仕掛けることなく、発表原稿を流しているだけなら、また、事件や事象の背景をえぐることのないテレビなら世の中の信頼を失うだろう。調査報道は基本のはず。「日本特有の『共謀の文化』が起した福島の原発事故」とアメリカの新聞は報じた。では、テレビは? 事故後の報道はどうなのか?

■参考URL

単行本「ゴミが降る島」(曽根英二著)

単行本「もう「ゴミの島」と言わせない 〔豊島産廃不法投棄、終わりなき闘い〕」(石井亨著)

TBS・報道の魂「夏の豊島 鳥の目で見た3日間」

【現場から、】平成の記憶、不法投棄と闘い続ける小さな島(YouTube TBS Nwes公式チャンネル)

2