交通事故や犯罪で理不尽に命を奪われた被害者を表した白い人型パネルを展示する「生命のメッセージ」展。20年以上も全国各地で展示を続け、「命とは奪っても奪われてもならないらない」と訴えてきた。その活動はどんなものだろうか。NPO法人「いのちのミュージアム」(東京都日野市)は、建物の老朽化のため昨年末で常設展示場を閉館したものの、地道な活動は今も続く。

NPO法人「いのちのミュージアム」代表の鈴木共子さん。亡き息子・零さんのメッセンジャーと(写真:穐吉洋子)

◆被害者遺族たちの集い

直径80センチほどの赤い毛糸玉を中心に、ろうそく型のLEDライトの灯りがゆらゆらと揺れる。集まった遺族たちが、命を奪われた人たちの名前、年齢、都道府県を読み上げていく。

「……14サイ、トチギケン、スズキレイサン、19サイ、カナガワケン、スズキ……」

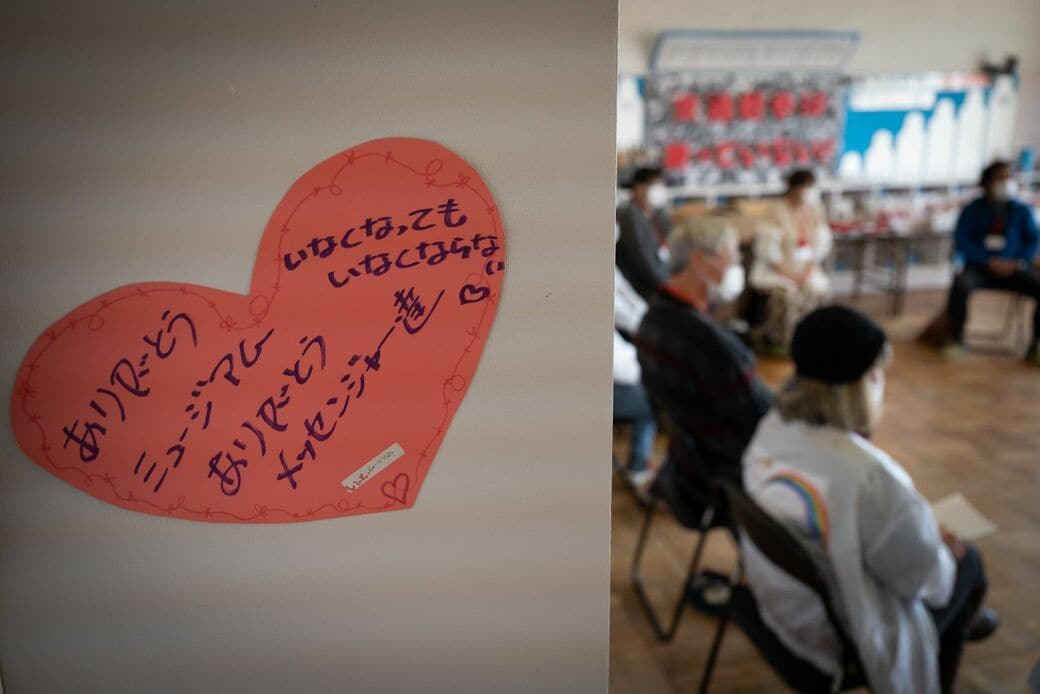

輪になって座る遺族は23人。読み上げられた名前は五十音順で154人に上った。

2022年11月19日、東京都日野市。かつて小学校だった百草台コミュニティセンターで、NPO法人いのちのミュージアム主催の「キャンドルアートの祈り」が開かれていた。翌日は「世界道路交通犠牲者の日」。それに合わせた企画であり、活動趣旨に賛同する遺族たちは、沖縄、香川、長野など13府県から集まっていた。

「キャンドルアートの祈り」(写真:穐吉洋子)

いのちのミュージアムの常設展示は、日野市の百草台コミュニティセンター内にある。廃校になった小学校の建物。教室だった部屋を使った常設ギャラリーには、等身大の人型パネル「メッセンジャー」が並んでいる。

その足元には故人の靴と秒針だけの時計、胸元には写真と家族からのメッセージ。交通事故のみならず、強盗殺人や集団暴行などの凶悪犯罪で突然、命を奪われた被害者たちのパネルだ。

メッセンジャーを数える際、単位は「個」や「人」「名」ではなく「命」を使う。閉館に伴う作業が本格化するまで、常設ギャラリーには100命以上が展示されていた。

「生命のメッセージ展」という活動が始まったのは、2001年のことだ。前年の4月、神奈川県の鈴木共子さん(73)は、早稲田大学に入学したばかりの1人息子、零さん(当時19)の命を奪われた。相手は、飲酒・無免許・無車検・無保険という悪質運転者。暴走する車に跳ねられた零さんは19メートルも飛ばされ、一緒に歩いていた友人と共に亡くなった。

「息子を生かし続けたい、このまま終わらせたくない」

環境やジェンダーなど社会問題をテーマに大型の立体作品を発表する造形作家の鈴木さんは、ほかの遺族も自らの手で生み出せる「アート」で世に問い掛けることに決め、「メッセンジャー」を考案した。真っ白なパネル、生前の写真、生きた証しとしての靴。見る人に想像力をかき立ててもらうため、余白を残し装飾を排した。

常設展示室では、無数の時計の秒針が合わさって時を刻んでおり、心臓の鼓動のように聞こえる。遺族の手によって白いボードから切り出されたメッセンジャーは、亡くなった人の体格に合わせ、それぞれ高さや幅が異なる。誰かのかけがえのない存在だった人たち。その思いが集積されたような教室にいると、物言わぬメッセンジャーたちの雄弁さに圧倒される。

◆再生の物語をみんなで作っている

メッセンジャーの8割は20代以下の若者や子どもたちだ。遺族の気持ちの区切りで“卒業”したメッセンジャーを含めると、これまでに221命が誕生している。

展示会は150命前後のすべてのメッセンジャーがそろう「本開催」と、5~30命のミニ・メッセージ展があり、これまでの約20年間で1000回以上開催してきた。来場者は延べ50万人超、刑務所や少年院での開催を含め本年度の展示もすでに約150回。3日に1回はどこかで開催された計算だ。冒頭で紹介した赤い毛糸玉は、来場者が1人ずつ結んだ長さ10センチほどの毛糸をつなぎ合わせたものだ。

鈴木さんは言う。

「第1回の東京駅では16命からのスタートでした。最初は、メッセンジャーを怖いとか、さらし者にするのかという意見もあった。ここでは、再生という1つの物語をみんなで作ってるんです。その物語に乗れる人も乗れない人もいる。遺族1人ひとりにいろんな考えがあって、皆さん迷いながら進む、その全部が答え」

来館者が書き残したいメッセージ(写真:穐吉洋子)

小谷真樹さん(40)は、京都府亀岡市で2012年に起きた暴走事故の犠牲者遺族だ。集団登校中の小学生の列に、無免許の少年(18)が運転する車が突っ込み、10人が死傷。二女の真緒さんを亡くした。ミュージアムを訪れたのは、その数カ月後である。

「娘は、学校まで数百メートルというところで命を奪われた。ここに来たら、学校にも来ることができるんかな、と。(当時は)7歳、今年は高校卒業の歳なので、ここで娘を育てていただいたと思ってます」

メッセンジャーの「お世話係」と自任する岩嵜悦子さん(72)は、鈴木さんと同様、飲酒運転者に息子を奪われた。初めてメッセージ展を見たときの衝撃を鮮烈に語る。

「『もっと生きたかったんだ』って。もう頭がガンガンするくらい、メッセンジャーの声が聞こえてきたの。会場が割れるくらい聞こえてきたの」