◆視聴者とのネットワークが形成されていく

テレビや新聞などのマスメディアでは、情報は一方通行だった。制作側が「双方向を意識している」と言っても、それらしい枠組みを作っていたとしても、実際は「マスから個」への一方通行で終わっている例が多い。ところが、C型肝炎のニュースは違った。視聴者からどんどん反応が来る。反応をもとに番組を制作すると、また反応が来る。その相互作用を熱田氏は「視聴者とネットワーク」と呼んだ。

最初まったく本当に素人でC型肝炎に関する知識がほとんどなかった僕たちが、この3年間でものすごい量の情報を得た。

チーフディレクターに関しては、多分、今、C型肝炎に関して日本で一番詳しいテレビマンと言っていいでしょう。専門医と専門用語でC型肝炎について話ができるほどになっています。

つまり、取材をしながら勉強し、その勉強したものをまた取材に活かし、1つのテーマをずっと追いかけていくことによって(取材の)ネットワークが広がる。

キャンペーンの白眉は、血液製剤「フィブリノゲン」をめぐる調査報道だった。この血液製剤は取材時から15年前の時点で、問題を起こし、医療現場で使われなくなっていた。スタッフはこれがC型肝炎を広めた原因ではないかと考え、取材を進めていく。新聞と違い、テレビには映像が要る。どこかに「フィブリノゲン」が保管されていないか。すると、東北の小さな産婦人科に回収されずに残っていた製剤があることを突き止める。ディレクターは通い詰め、撮影を許可してもらった。

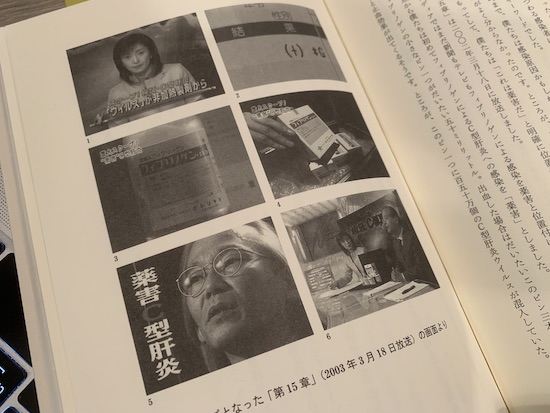

それにとどまらなかった。番組スタッフは、本当に15年前にこの製剤が感染を引き起こしたのだとすれば、目の前の小瓶の中には今もC型肝炎ウィルスが潜んでいるのではないかと考えたのだ。スタッフは産婦人科医の許可をもらってフィブリノゲンの独自検査を行い、大量のC型肝炎ウィルスを発見。2002年3月18日放送のシリーズ第15章で、『重大スクープ! 「ウィルス」が非加熱製剤から」を放送し、C型肝炎は「薬害だ」と明確に打ち出した。

「ジャーナリズムの方法」に収録されたフジテレビ・熱田充克氏の講義録

◆フィブリノゲンによる感染恐れを無視し、隠していた国の責任を問う

取材班はさらに重大な事実を突き止める。フィブリノゲンは1988年から年間約13万本が日本で製造された。それなのに、アメリカでは同じ薬剤が10年以上も前の1977年に「感染の危険がある」として製造禁止になっていたのである。日本はなぜ、禁止しなかったのか。厚生省(現・厚生労働省)の担当職員は、フィブリノゲンを製造していた日本の製薬会社に天下りしており、製薬会社は取材に応じない。しかし、一連の報道がきっかけとなって各地で集団訴訟が起こされ、十分と言えないまでも患者の被害救済への道筋が見え始めたのである。

熱田氏は早稲田大学での講義で、最後にこんなことを語っている。

僕が新人研修の時に言われたことは、例えば新聞記者というのは単に新聞社に入社したということではない。君たちが仕事することによって、君たちがいなかったら世間は知ることがなかった事実、それを君たちが発掘することだ。そこに君たちの存在意義があるのだーーそういうことを僕は新人研修のときに言われました。それを今でも覚えています。

一連の調査報道は、ピーボディ賞だけでなく、新聞協会賞、日本民間放送連盟最優秀賞、早稲田ジャーナリズム大賞など報道関係の賞を総なめにした。

■参考URL

単行本『ドキュメント 検証C型肝炎―薬害を放置した国の大罪』(フジテレビC型肝炎取材班著)

単行本『ジャーナリズムの方法』(早稲田大学出版部刊)

2