◆舞台挨拶で監督は「喜んではいない」

初回上映の後の舞台あいさつで、アッシュ監督に笑顔はなかった。初日の感想を司会者に問われると、こんな言葉で返した。

「喜んではいない」

公開に関して喜びの感慨はないと言う。

「こういう活動を喜んでやっているわけではなくて、しなければならない状態になってます」

表情は終始険しい。

アッシュ監督は、英国で映像技術を学び、2000年から日本を拠点に活動している。これまでに、放射能に汚染された福島の子どもたちを密着取材したドキュメンタリー映画「A2-B-C」(2013年)などを手掛けている。

入管問題に関心を持ったのは、2019年秋だった。教会の友人に誘われて牛久に行き、被収容者と面会したことがきっかけだったという。入管の問題は報道で見聞きする程度だった。ところが、「まるで刑務所」と感じ、ショックを受ける。

「刑務所より刑務所っぽい。刑務所でも(面会者と受刑者は)触れるし、ハグもできるし、こういうグラス(ガラス)なんかない。よっぽど何かの殺人事件とか、そういうことがない限り、あの、普通に。お部屋で、隣同士で座れて一緒に祈ったり、手を繋いだりハグもできる」

アッシュ監督は米国の刑務所と比べたのかもしれない。仕切りのない面会は、日本の刑務所では基本的にできないからだ。ただ、このような印象を持つのは彼だけではない。入管施設に面会に行き、「被収容者は受刑者ではないはず。なぜ刑務所のようなところに収容されているのか」と驚く人は多い。筆者(益田)もその1人だ。牛久の現実に打ちのめされたアッシュ監督は、「証拠集め」を始めた。

「人が死んじゃうんじゃないかと思って。目の前に、うつになって、自殺未遂をして(いる人がいたから)。ご病気になっても外の病院に連れて行かれない。死んでもおかしくない。死んだらなかったことにされないように、証拠を集めないといけない。神の使命感に応えて証拠を集めました」

証拠として被収容者の証言を記録し続けた。その記録をつないだのが『牛久』だ。作品にナレーションはない。出演者を守るためもあって、国籍や収容されたいきさつの説明もない。ひたすら被収容者たちが現状と思いを語る。

◆出演者たちの闘いを支援する映画

この日の舞台あいさつでは、牛久の元被収容者3人もマイクを握った。トルコのクルド人デニズさん、アフリカ系のピーターさん、セクシャルマイノリティのナオミさん。いずれもファーストネームを公表して作品に登場した人たちだ。現在は仮放免中である。

「入管のやり方はとても汚いです。ですけれども、それ、いつも隠している。で、日本中があんまり分からない。この映画は、このためにすごい素晴らしい、思います」(デニズさん、日本語で)

「私のような経験が他にあってはならないと思います。入管で収容されている人たちは人間です。犯罪者でもなく本当に人間です。ですので、このような社会を変えていくことを願っています」(ピーターさん、通訳を介して)

最後のナオミさんは、「心が、すごい痛いから…」と言ったきり涙で言葉が続かず、関係者に支えられて会場を後にした。

観客の前で語るナオミさん=中央(撮影:益田美樹)

舞台あいさつで最も気丈に語っていたデニズさん(43)も、『牛久』を見たのは1度きりだ。この日も上映時には観客席にいなかった。自身が「制圧」された映像も含まれ、精神的に耐えられないからだ。

収容中に精神を病み、自殺未遂も経験したデニズさんは、牛久から出た後も、引き続き心身に困難を抱えている。心の回復には程遠い。笑顔を作ることはできるが、笑うことはできない、と話す。舞台あいさつでも、「私は本当に闘っている」「あなたたちの力、お願いしている」と、絞り出すように訴えた。

この映画に出演した外国人たちは、大きな代償を払うリスクも負っている。自身を社会にさらすことで、ヘイトスピーチやいわれなき指弾の対象になるかもしれない。入管問題を大っぴらに告発した外国人に、政府が何をしてくるか分からないという懸念も大きい。デニズさんは当初、アッシュ監督が面会室で撮影しているのは知らなかったという。撮影と映画化の意図は後に知った。それでも、すぐに「すばらしい考えだ!」と賛成した。デニズさんには日本人の妻がいる。彼女と日本で暮らしていくためにも、入管問題を日本の多くの人に知ってもらい、現状を変えたかった。

アッシュ監督も言う。

「私はいいです。私はね。国から出されたら、どこに出されるの? (私は)アメリカだよ。全然、私は(彼らと)一緒にできないわけ。彼らはそれぞれの(危険があるなどして帰国を拒否している)国に戻されちゃうよ、帰されちゃうよ」

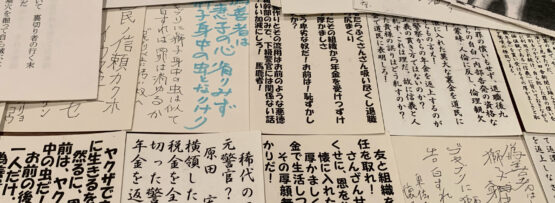

『牛久』のパンフレットは、およそ50ページに及ぶ。出演者が置かれた状況の解説とデータを多く盛り込んだ、さながら入管問題のガイドブックだ。アッシュ監督も名前と顔を出して証言した出演者を繰り返したたえ、観客には、できるところから行動をしよう、と鬼気迫る目で訴えた。